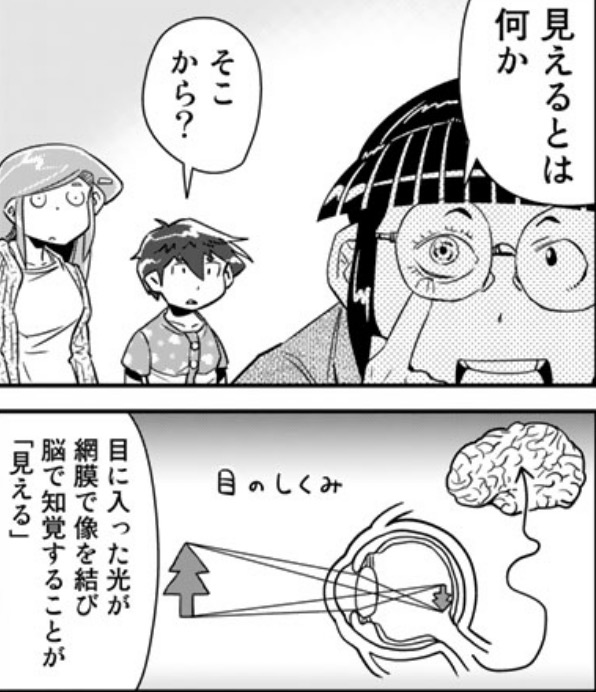

小林銅蟲氏の著作、「めしにしましょう」で、「見えるとは何か」について、話が綴られていた。

(引用:「めしにしましょう」第三巻 P64)

あたりまえだが、見えるとは、目から取り込まれた光を脳が「知覚すること」である。だから、「実際にあるもの」と、「脳が知覚しているもの」は必ずしも同じではない。

必然的に「見える」と「描ける」も異なる。

(引用:「めしにしましょう」第三巻 P64)

脳に写った像を、手がアウトプットすることは、更に誤差が大きく、「絵が下手くそ」なのは、そこに由来する。

「描ける」ようになるためには、ある程度の修練がどうしても必要になる。

他にも同じである。

例えば社会人になると、ゴルフをする人が増える。

やったことのある人ならわかると思うが、ゴルフは見たよりもスイングが遥かに難しく、プロのスイングを何度も見て同じようにやろうとしても、全くうまくいかない。

スイングを体の動きとしてアウトプットするには、イメージ通りに体を動かすための長い長い訓練が、必要だ。

まあ、ここまでで、ほとんど言いたいことはおわかりの方が多いと思うが、これは仕事も全く同じだ。

例えば「OJT」というシーン。

ベテラン営業マンが、「OJT」と称して、営業をやっているところを若手に見せ、「同じようにやってみろ」と言う。若手は「わかりました!」と元気よく答えて、同じようにやろうとするが、大抵は全くうまくいかない。

ベテランは「何やってんだ、同じようにやるだけだろ」というが、若手は決して同じようにできない。

もちろん、これは若手がよく先輩の営業を見ていなかったのではなく、脳の構造上、「知覚すること」と「知覚したことを事レースして行動すること」がイコールではないことに由来する。

「わかっているけど、できない」を克服するには

そこで考えてみる。

我々にはあいも変わらず、大量の「わかっているけど、できない」が存在する。

勉強したけどできない、体が動かないのでできない、面倒なのでできない、やる気にならないのでできない……

例えば、ダイエットである。

摂取カロリーが、消費カロリーよりも少なくなれば、理論的には痩せることができる。

ほら、簡単でしょう?やってみましょう。

そんなことは「わかっている。」

でも殆どの人が「わかっているけど、できない」のである。

営業やゴルフスイングと同じく。

そこで、どうしたら「わかる」が「できる」に変換されるのだろうか。

元東北大学医学系研究科教授の山鳥重氏は、著作「『わかる』とはどういうことか」において、次のように述べている。

ちゃんとわかったかどうかは、一度実際に自分で行為に移してみないとなかなかわからないものなのです。

筆者の考えでは、わかるとは運動化出来ることです。わかっていることは運動に変換出来ますが、わかっていないことは変換出来ません。

運動といわれるとピンと来ないかも知れませんが、話すのも、文を書くのも、絵を描くのも表現活動はすべて運動です。行為(発話行為、書字行為、構成行為など)という別の言葉を使いますが、要するに運動です。

山鳥氏は、「わかる」とは「運動としてできる」ことであり、「運動としてできている」ことは、「手続きや判断を脳が記憶しているから」だと言う。

じつは「面倒でできない」というのも、根は同じである。

なぜ面倒か。

つまりそれは、脳がやり方を記憶していないから、いちいち考えなければならず、さらに脳の中のイメージをそのままアウトプットできないから、うまくできないのである。

要するに、「いちいち考えないとできない」という状態が、「わかっているけど、できない」である。

「考えなくてもいい」なら「できる」

一時期、「リンゴダイエット」という、りんごだけを食べるダイエットが大流行したことがあった。

効果や体への影響はともかく、「これならできる」という人が数多くいたのだ。

なぜ「できる」人が多かったのか、上の話を知っていれば、理解は容易い。

一般的に、ダイエットは面倒だ。

「これは食べていいか」「一日のカロリーはどの程度に抑えるべきか」「昼食はコンビニで買ってよいのか」

これらを考え続ける手間が、ダイエットを失敗させる。

「食べたくなる誘惑」もダイエットの失敗要因だが、むしろ「食べるものについて、考え続けないといけない」ことが、ストレスを貯めるのである。

その反面、リンゴダイエットは恐ろしく簡単だ。

りんごだけ食べていれば良い、という手軽さが、「リンゴダイエット」への参入者を増やしたのである。

仕事へ応用を考えてみよう。

「できる」と言うのは、考えなくても手が動く状態だ。

適切な反応が脳に回路として出来上がり、記憶が定着した状態が、「できるようになった」状態だ。

例えば、「タスク管理」。

たいていの人はタスク管理をやろうと思っても、自発的にやれる人はそう多くない。

「面倒」だからだ。

タスクを分解するのも、書き出すのも、チェックして消すのも、タスクを見直すのも、自分がやったことのないことばかりで、いちいち「判断」が必要になるから、できない。

さらに今はスマートフォンやら、webアプリケーションやらで、タスク管理ツールがあるが、それらの使い方も覚えなければならない。更に面倒だ。

だから、「わかっているけど、できない」になる。

ではどうするか。

こんな試みをしている課長がいた。

彼は、部下にタスク管理のやり方を教え、仕事を振るときは、手続きを分解して、付箋に書いて渡していた。

これだけで、一ヶ月〜二ヶ月後には、ほぼ全員が、苦もなくタスク管理をできるようになる。

なんでこんなことだけで?と不思議だったので、聞いてみたところ、

彼はこんなことを言った。

「最初からタスク管理ツールを使うと、負荷が大きい。ツールの使い方を覚えるだけで、皆疲れてしまう。」

「タスクの分解も、最初はこちらがやって手本を見せて、彼らが自然にできるようになるまでこちらが分解してあげる」

「少しずつ彼らにやらせると、無理なくできる。その時点でツールに移行する」

最初から自分でできる人には、こんなことは不要だということだったが、「最初の一ヶ月」を超えれば、後は皆自然にできるようになるという。

つまり我々が気にすべきは、「やりかたの理解」ではない。理解は往々にして、「わかったけど、できない」に至る。

本当に「やれる」ために必要なのは、「やり始めようとしていることの面倒さ乗り越える工夫」「脳に記憶が定着するまでの期間を耐え抜く工夫」である。

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、

メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

【著者プロフィール】

・安達裕哉Facebookアカウント (安達の最新記事をフォローできます)

・編集部がつぶやくBooks&AppsTwitterアカウント

・すべての最新記事をチェックできるBooks&Appsフェイスブックページ

(Photo:brett lohmeyer)