以前労働時間について、ある会合で議論をした時、大方の人は「サービス残業はよくない」と言っていたのだが、一部の方が

「仕事が好きで、進んでサービス残業する人もいますよ。自由にさせたらどうですか。」

と言っていた。

要するに、本人の意志でサービス残業をしているのだから、他人から文句を言われる筋合いはない、ということだ。

だが、それに対しては周りから「それは悪い経営者に加担している」と、かなりの批判があった。

————

たしかに私にも「進んでサービス残業する人」には覚えがある。

しかも、結構まじめで、成果に対して真摯に向き合っており、しかもそれなりに仕事ができる人ほど、そのような発言をする。

「会社に迷惑をかけたくない」

「私の仕事が遅いのだから、会社に残業代を請求しないのは当然」

そう言う方々だ。

ほとんどの経営者にとってはもちろん、彼らはありがたい存在だ。

なにせ、経営者は「成果に対して支払いをしたい」と考えているから、残業することで成果がより上がるならばともかく、生産性が低いのに残業代を請求してくる輩は、「すぐにでもクビにしたい」と思っている人が多いだろう。

もちろんサービス残業を進んで行う労働者も

「自分はできる方である」

「会社へ大きく貢献したい」

と考え、長期的には会社の中での出世、あるいは「短時間でより多くの成果を出すスキル」を身に着けようとしているから、経営者も彼らを評価しやすいだろう。

だから結果的に、「経営者+サービス残業を進んで行う一部の労働者」と、「サービス残業を望まない労働者」との対立が生まれている。

ではなぜ本人の意志で、サービス残業をしているにも関わらず、批判を受けてしまうのだろうか。

「オレは働きたいのだからいいじゃないか」との主張が悪であると言われてしまうのだろうか。

その本質はおそらく「サービス残業を進んで行うこと」が一種のダンピング(不当廉売)であるとみなされているからではないか、と思う。

不当廉売とは、市場の健全な競争を阻害するほど不当に安い価格で商品を販売すること。

日本においては、独禁法が不公正な取引方法を規制している。そのうち、不当廉売は、公正取引委員会の一般指定6項において不公正な取引方法に指定されている。

一般指定6項が定める不当廉売行為とは、

・正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給する行為

・その他不当に商品又は役務を低い対価で供給する行為であって、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるものを指す。

不当に安い価格で商品を販売することは、その時点では消費者に利益があるように見える。しかし長期的視野で考慮した場合、結果として資本力の強い者が弱い者の事業活動を困難にし、市場の健全な競争を阻害し、最終的には消費者の利益を害する可能性が高い。

そのため独占禁止法ではこれを禁止し、公正取引委員会による是正措置の対象にしている。*1

サービス残業をさせる経営者だけではなく、サービス残業を進んで行うサラリーマンが糾弾される理由は「公正な競争ではない」と言われていることに等しい。

高い意欲と能力を持つサラリーマンが、そうではないサラリーマンに対して、健全な競争を阻害するほど安い価格で労働力を売れば、当然のことながら、後者は更に困窮することになろう。

そして、長期的に見れば、経営者の利益を阻害する可能性が高い……

これが、進んでサービス残業をするサラリーマンは「悪い経営者に加担している」というロジックである。

しかし、経営者と、サービス残業をする側だけが悪なのか、といえばそうではない。

結局成果があがらないまま、残業代だけが膨らめば、経営者もサラリーマンも、共倒れになることは明白だからだ。

おそらく「成果に応じて働き、高給と地位を目指す」という人と、「時間に応じて働き、暮らしが成り立つ程度に貰えれば良い」という人では、一緒の制度で働くことは難しいのだと思う。

政府が「高度プロフェッショナル制度」という働き方制度の改革を進めようとしているのは周知の事実である。

約1000万円以上の年収をもらう人々から、原稿の労働時間の枠を外そう、という試みだ。

私の周囲には「まあ、現実的にはそうだよな」という方が多い。

確かに、上のような「サービス残業を進んで行う人は悪」と思う人と、「能力に自信があって、メチャメチャ働きたい」という人が両立するためには、法制度を分けていかなければいけないのだろう。

「多様化」はこんなところにも現れてきているのだ、と感じる。

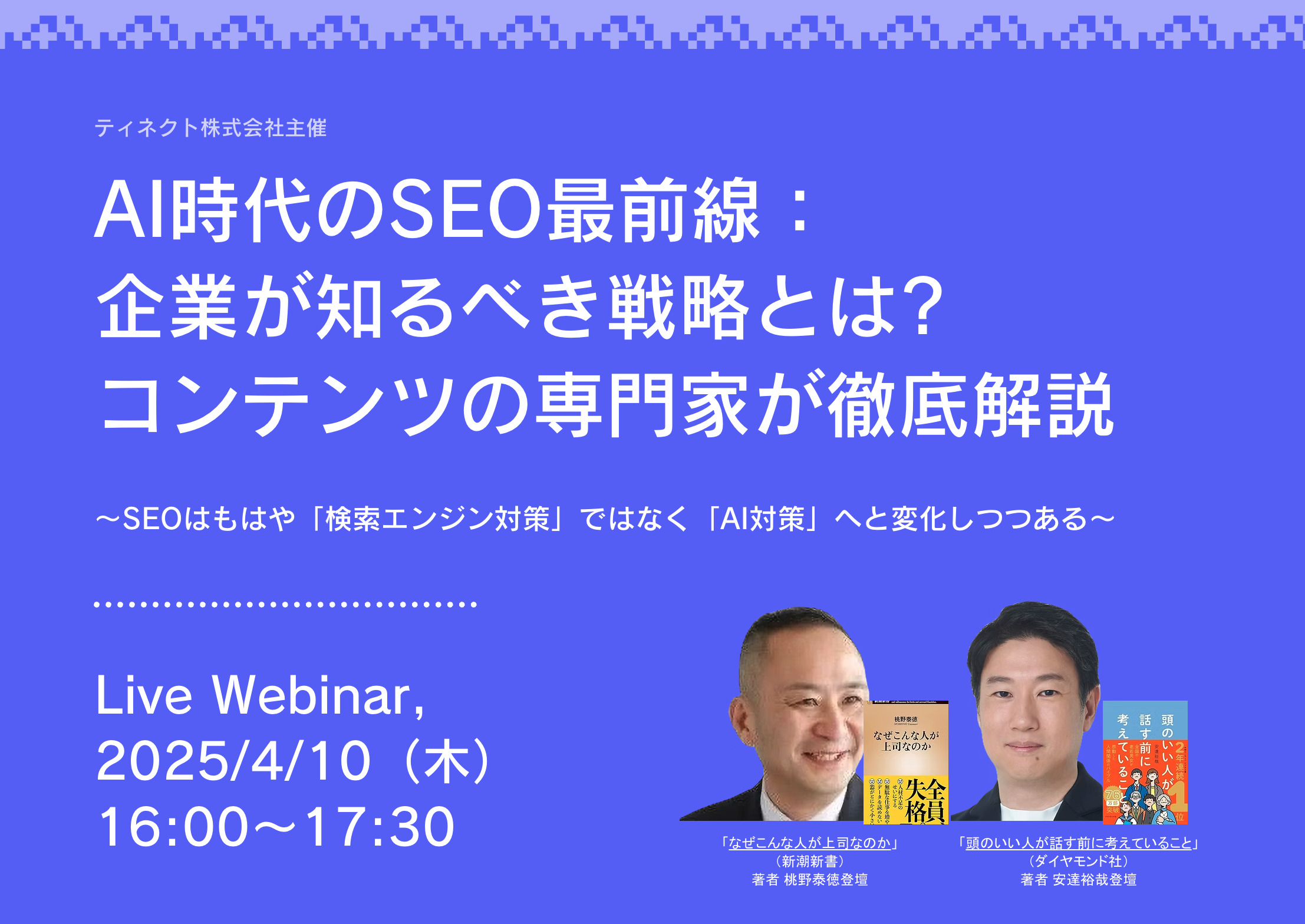

前回(3月8日開催)に大変ご好評をいただいたウェビナーを、皆さまの声にお応えして再び開催いたします。 今回は、最新の生成AIの活用方法や最新知見を中心に、ティネクト主催でお届けします。 ぜひご参加いただき、実務に役立つ情報をお持ち帰りください。

ティネクトだからこんなことが話せる!4つのポイント

・SEOの「検索順位至上主義」を否定し、AI時代の検索戦略をご提案

・「先読みSEO」」で未来の検索ニーズに先回りし、圧倒的トラフィックを獲得した実例

・SEOを「ブランド × コンバージョン」の両立として設計し、ビジネス成果へ直結する方法

・SEO無料診断のご提供

<2025年4月10日実施予定>

AI時代のSEO最前線:企業が知るべき戦略とは?コンテンツの専門家が徹底解説

SEOはもはや「検索エンジン対策」ではなく「AI対策」へと変化しつつある【内容】

1. AI検索時代のSEOとは?

2. SEOの未来を予測し、先回りする「トレンド予測型SEO」の重要性

3. コンバージョンまで設計するSEO

4. まとめ & Q&A

日時:

2025/4/10(木) 16:00-17:30

参加費:無料

Zoomビデオ会議(ログイン不要)を介してストリーミング配信となります。

お申込み・詳細 こちらウェビナーお申込みページをご覧ください

(2025/3/27更新)

【著者プロフィール】

・安達裕哉Facebookアカウント (安達の最新記事をフォローできます)

・編集部がつぶやくBooks&AppsTwitterアカウント

・すべての最新記事をチェックできるBooks&Appsフェイスブックページ

・ブログが本になりました。

「仕事ができるやつ」になる最短の道

- 安達 裕哉

- 日本実業出版社

- 価格¥1,980(2025/04/06 12:33時点)

- 発売日2015/07/30

- 商品ランキング41,871位

*1 不当廉売 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%BD%93%E5%BB%89%E5%A3%B2