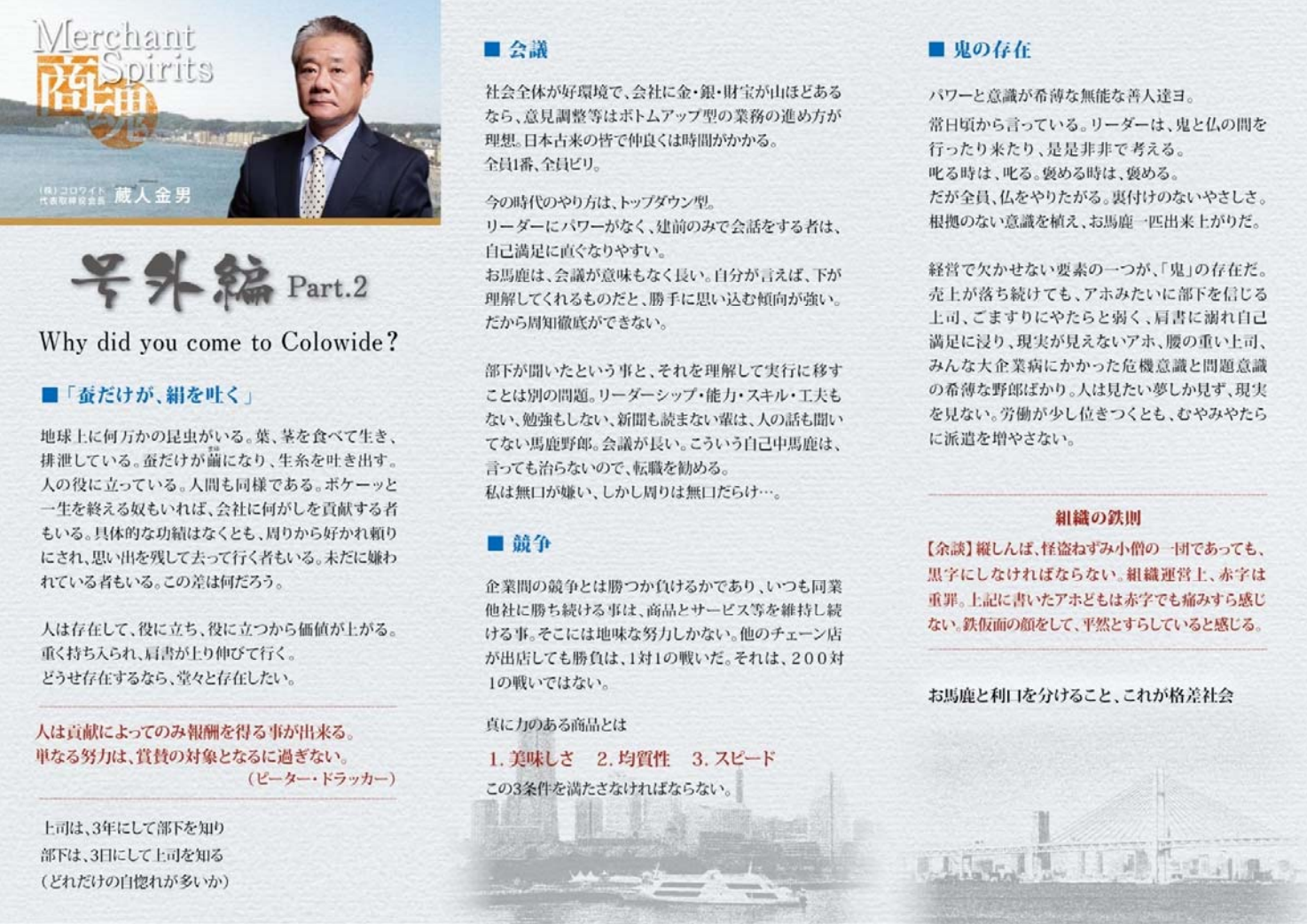

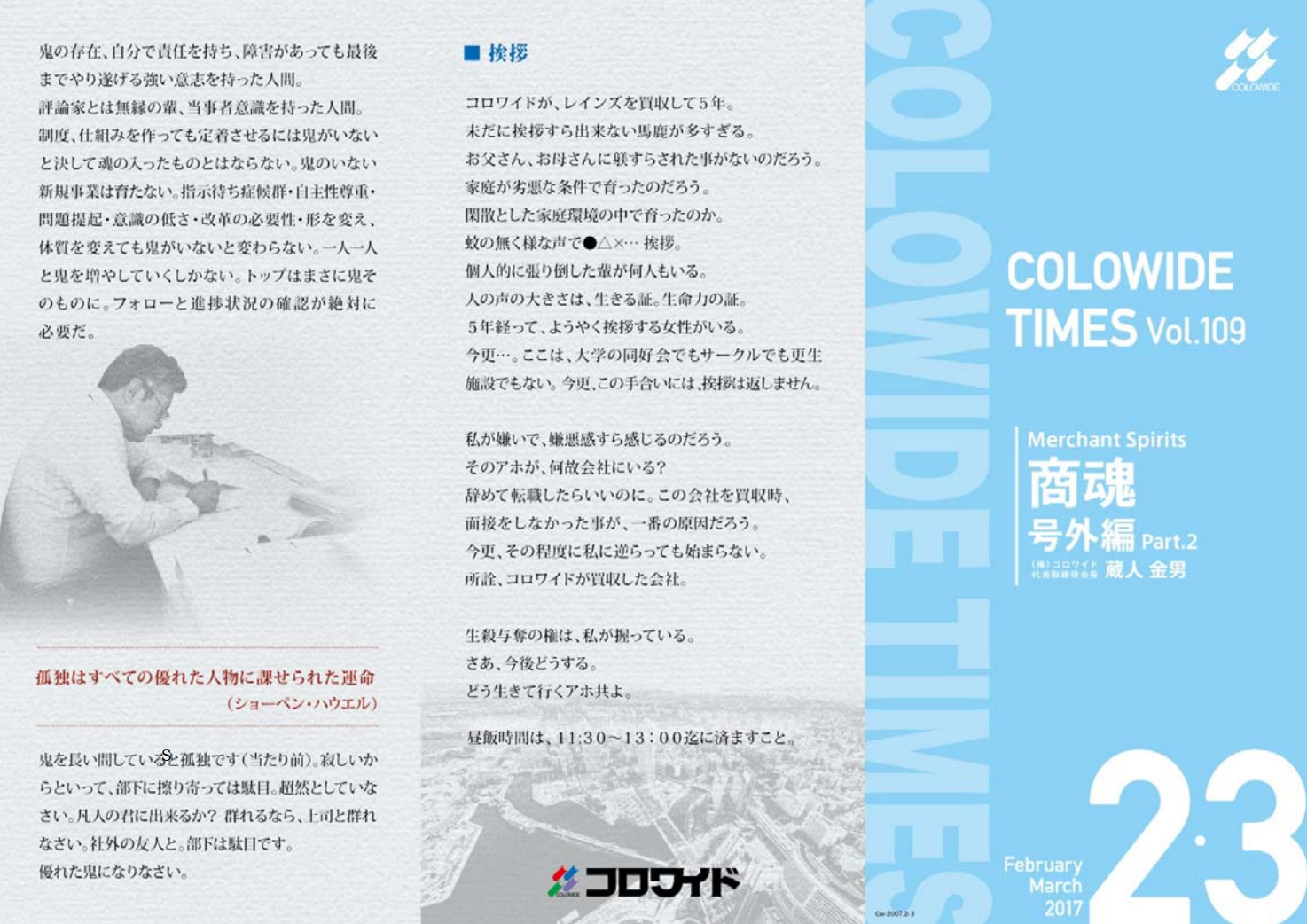

大手飲食店グループである、コロワイド社の社内報が問題になっている。

(出典URL:http://www.colowide.co.jp/datafile_new/pr_news_pdf_file_148793383651.pdf)

web上ではかなりの批判を集めているようだが、知人の中には「言い方はまずいけど、社員に要求していることは間違ってはいない」と言う人もいる。

例えば、

・会社に貢献してこそ、給与が支払われる

・勉強しなければだめ

・挨拶は大事

・リーダーは叱るべきときに叱り、褒めるべきときに褒める。

といった内容は、ビジネス書の定番の内容である。同じことをGoogleも、松下幸之助も言っている。だから、彼らの言っている「ビジネス・商売の基本となる考え方を述べたもの」という主張は間違っているわけではない。

しかし、本当に「言い方」だけの問題なのだろうか。皆がこれに感じている違和感の正体は、一体なんだろうか。

他の飲食店に勤める人や、オーナー企業の社長など、様々な人に聞いてみた。そして、どうやら話を総合すると

「内容はともかくとして、この経営者が従業員を脅迫しているようにみえることが問題じゃないかな」

という結論に落ち着いた。

なるほど。「脅迫」か。そうかもしれない。確かに最後の一文に、「生殺与奪の権は、私が握っている。」とある。

つまり、この違和感の正体は「権力を持つものによる脅迫」に由来するものだ。

—————

ただ、多かれ少なかれ、会社の中で「脅迫かもしれないこと」は存在する。コロワイド社が特別、というわけではないだろう。

人事権を持つものが「目標達成度」をチラつかせ、退職勧奨をするのは脅迫に当たるだろうか?

転勤に応じない人間を、左遷をチラつかせて説得するのは脅迫に当たるだろうか?

東芝において行われていた「チャレンジ」は担当者に対する脅迫に当たるだろうか?

歴代3社長は、「チャレンジ」と称して過剰な業績改善を各事業部門に要求した。報告書はその経緯を詳細に記述している。社長が出席する会議で「チャレンジ」という形で示された数値目標は、達成が必須の額として位置づけられ、厳しい圧力で各事業部門にのしかかった。

まあ、これに関しては様々な意見があるだろう。

「経営者の考え」と「従業員の考え」の間には常にズレが存在し、そのズレを解決しようとしたときに「権力」を用いれば、それは容易に脅迫に転換し得る。

もちろんこれは「経営者が脅す」だけではなく、「従業員が脅す」も含まれる。今回のように社内報がSNSを通じて流出するのも一種の「脅し」である。

「経営者が脅迫を使うなら、我々だって黙ってはいないぞ」

という意思表示が、今回の騒ぎにつながっている。

かつて「古き良き時代」に於いては、経営者は「会社に依存するしかない社員」を思いのままに使うことができた。ときにそれは「脅迫まがい」であったかもしれない。

例えば、課長が従業員に

「あー、来月から◯◯に行ってほしいんだが」

「え……(マジですか、おれ結婚して家買ったばかりなのに……)」

「頑張ってくれよ。期待しているぞ。」

「……あのー、どうしても行かなきゃダメですかね?」

「ん?行きたくないのかね?」

「いえ、が、がんばります!」

従業員は「会社の無理を聞く」ことと引き換えに「生活の保障」と「社会的地位」を手にしていたので、一応「互恵関係」が成立していたのである。

だが今は違う。社会の流動性は高まり、会社への忠誠は失われつつある。会社の言う無茶を、黙って聞くお人好しは減っている。

そのような「古き良き時代」の常識にとらわれている経営者はまだかなり数多くいる。特に現在50代、60代の方には「会社の命令は絶対」と認識している人も少なくない。

そう言った経営者の典型が、今回の騒ぎの中心なのだろう。

余談ではあるが、個人的には

「他の外食産業の経営者は困惑しているだろうな」と思った。

web上では今回の騒ぎを受けて「外食産業はこのような会社ばかり」という声も少なくない。

私は個人的にそうではない外食の経営者を数多く知っているので、「全ての外食がそうではないですし、良い会社も多いですよ」と付記して置きたいのである。

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、

メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

【著者プロフィール】

・安達裕哉Facebookアカウント (安達の最新記事をフォローできます)

・編集部がつぶやくBooks&AppsTwitterアカウント

・すべての最新記事をチェックできるBooks&Appsフェイスブックページ

・ブログが本になりました。