現代の巨大な建造物は、ほとんどコンクリートで出来ています。ただし、その耐用年数は約半世紀程度、「永く持つ」にはまだ力不足です。どうしたら、劣化しにくいコンクリート、永く持つコンクリートができるのでしょう?

現代の巨大な建造物は、ほとんどコンクリートで出来ています。ただし、その耐用年数は約半世紀程度、「永く持つ」にはまだ力不足です。どうしたら、劣化しにくいコンクリート、永く持つコンクリートができるのでしょう?

そんな研究をしている人がいます。

名古屋大学准教授の丸山一平さんです。

丸山さんは簡潔に言えば

「コンクリート構造物は放っておいたらどうなる?それを長持ちさせるには?」というテーマで様々な研究を行っています。ここで、「コンクリートなんて、もう知り尽くされているのでは?」と思ったアナタ。私と同じく、コンクリートに無知だということです。

私があまりにも無知だったので、まずは「コンクリート」というものが何なのか、ということについて教えていただきました。結論から言えば、コンクリートはセメントに様々なものを混ぜて固めたものです。

まず、セメントに水を混ぜたものを「セメントペースト」といいます。

「セメントペースト」に細骨材と言われる「砂」を混ぜると「モルタル」ができます。レンガとレンガをくっつけるペースト状のあれです。

さらに「モルタル」に粗骨材と言われる「砂利」を混ぜると「生コンクリート」ができます。これと鉄筋を型に入れて固めて、建造物を作る、というわけです。

私が特に意外に思ったのが、できるだけ強度の高いコンクリートを作るには、「コンクリートを早く乾かしてはいけない」ということです。直感的には早く乾かしたほうが良さそうな気がしますが、「コンクリートを水とできるだけ長時間反応させる」ほうが、コンクリートが硬くなります。

したがって、コンクリートを早く乾かさないよう、水をまいたり湿度を保ったりする必要があるそうです。このコンクリートと水の反応を待つ期間を「養生期間」といいます。

コンクリートと水が反応すると水和反応物ができて,コンクリート中に微細な孔をつくりながらお互いにくっついて強度を発現します。

しかし,養生期間を長くすると,その分工事期間が延びてしまってコストがかかるので,「養生期間」は長いほどよいのですが,コストの制約から短くなっています。ですがもちろん、構造物の強度を保つため、養生期間が短くならないように法律でもその条件が規定されています。

なるほど、簡単に作っているように見えて、奥が深い…。

そして肝心の「なぜ、コンクリートは劣化するのか?」という話です。

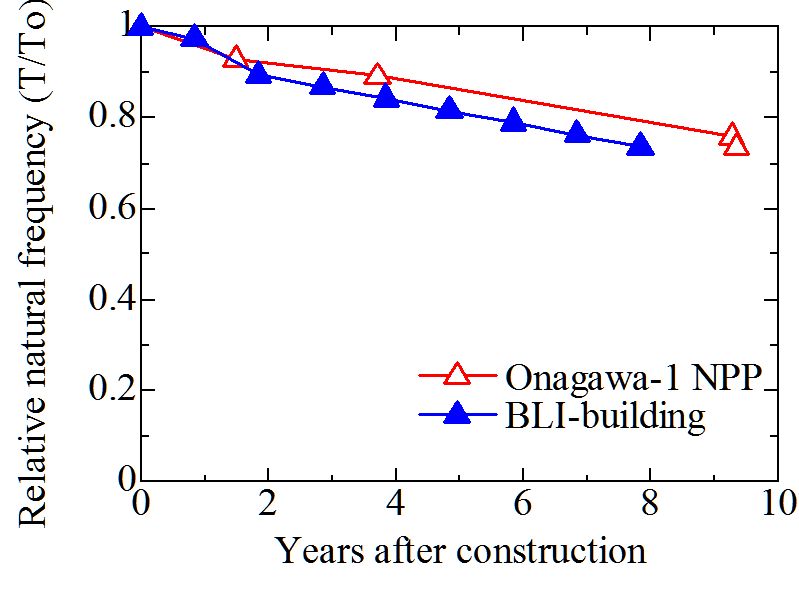

(上は、コンクリート建造物の経年劣化のデータ

Simulation results of nuclear power plant building 2 and 3 in Onagawa site of Tohoku electric power company, Nuclear and Industrial Safety Agency Japan, 2011 (in Japanese).

T. Kashima, Y. Kitagawa, Dynamic characteristics of a building estimated from strong motion records using evolution strategy, J. Struct. Const. Eng. AIJ, 602 (2006))

出来立てのコンクリート建造物は完全に固まったように見えても、まだ内部にかなりの水を含んでいます。この水分は何年もかけてゆっくりと蒸発し、コンクリートは徐々に乾いていくのです。

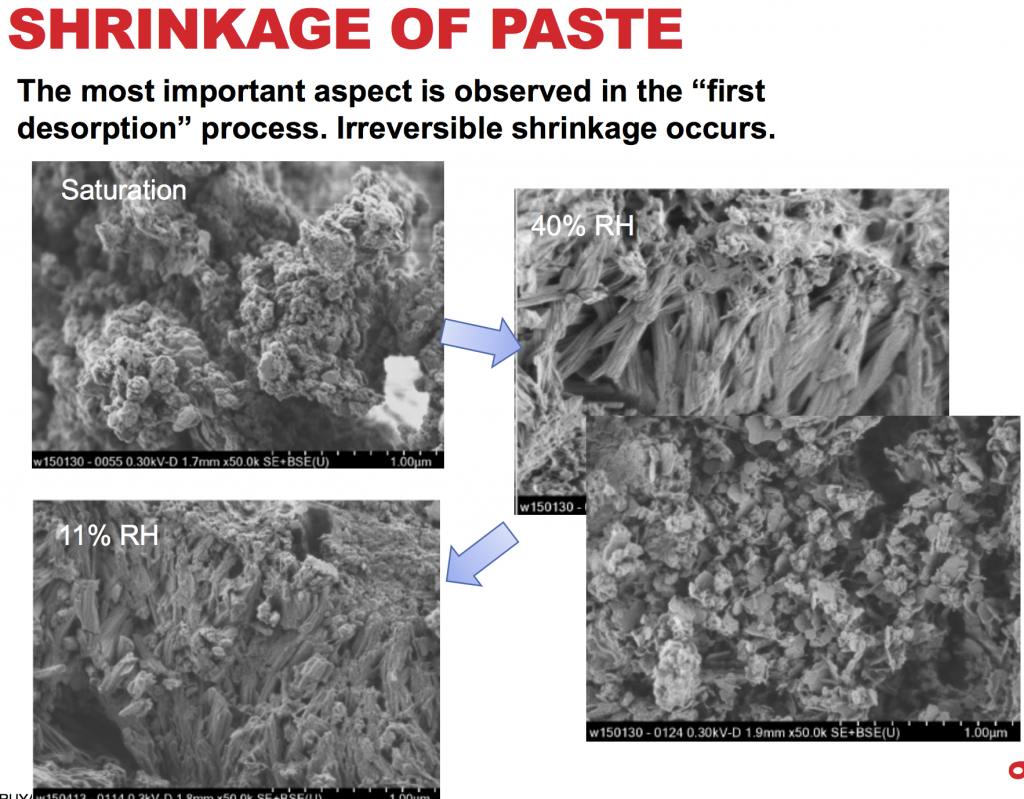

微細な孔を多くもつコンクリートは水分が蒸発すると,固体同士がくっつこうとする力によって収縮していきます。

これは、やまとのりをイメージすると良いかもしれません。乾燥すると小さくなってカピカピになり,強度が強くなります。セメントと水でできたセメントペーストには,大和のりと同じような性質があります。

よって、セメントは乾燥すると縮みます。ですが砂利などの骨材は縮まないので、収縮率の差によりコンクリートの内部にはたくさんのヒビが入ります。

そしてこの「ヒビ」がたくさん内部にできると、コンクリートの剛性が落ちてくる、というわけです。

(上は、乾燥の度合いによるセメントペースト中の固体と空隙の変化)

コンクリートを劣化しにくいようにするには、収縮低減剤などの添加剤をコンクリートに加えたりする方法が取られていますが、実はこの「メカニズム」についてはまだよくわかっておらず、このメカニズムを明らかにしながら、「どうすれば長く使えるコンクリートができるか」を探るのが、丸山さんの研究です。

「なぜこの研究を始めたのですか?」とお伺いすると、丸山さんは「んー、自分でもよくわかりません。なんでだろう?」といいます。

そこで、この研究に至る経緯を伺いました。

丸山さんは学部生の頃、建築物のデザインから入ったといいます。ところが学部4年生のときに、「材料が変わると建築物がかわる」ということを知り、次第に建築物の材料に傾倒していきます。

「正直、材料のことは全くわかっておらず、代表的な建材のうち鉄は工学部の材料の分野で手が出せません。その代わり、コンクリートは建築の人間が踏み込んでいっても怒られないし、鉄と違って自分たちで作れる。

実は当初、電子商取引で世界中のあらゆる材料を利用できるような建築設計プロセスの

ローマ時代からすでに使われていたコンクリートですが、まだまだわからない部分が多く残されています。

現在の大規模建造物の殆どはコンクリートで出来ていることを考えれば、大変インパクトの大きい、まさにフロンティアの研究ではないかと思いました。

丸山さん、ありがとうございました。

研究にご興味をお持ちの方は、

http://www.degas.nuac.nagoya-u.ac.jp/members.html

までアクセスし、コンタクトをお取りください。

ティネクト(Books&Apps運営会社)提供オンラインラジオ第6回目のお知らせ。

<本音オンラインラジオ MASSYS’S BAR>

第6回 地方創生×事業再生

再生現場のリアルから見えた、“経営企画”の本質とは【ご視聴方法】

ティネクト本音オンラインラジオ会員登録ページよりご登録ください。ご登録後に視聴リンクをお送りいたします。

当日はzoomによる動画視聴もしくは音声のみでも楽しめる内容となっております。

【今回のトーク概要】

- 0. オープニング(5分)

自己紹介とテーマ提示:「地方創生 × 事業再生」=「実行できる経営企画」 - 1. 事業再生の現場から(20分)

保育事業再生のリアル/行政交渉/人材難/資金繰り/制度整備の具体例 - 2. 地方創生と事業再生(10分)

再生支援は地方創生の基礎。経営の“仕組み”の欠如が疲弊を生む - 3. 一般論としての「経営企画」とは(5分)

経営戦略・KPI設計・IRなど中小企業とのギャップを解説 - 4. 中小企業における経営企画の翻訳(10分)

「当たり前を実行可能な形に翻訳する」方法論 - 5. 経営企画の三原則(5分)

数字を見える化/仕組みで回す/翻訳して実行する - 6. まとめ(5分)

経営企画は中小企業の“未来をつくる技術”

【ゲスト】

鍵政 達也(かぎまさ たつや)氏

ExePro Partner代表 経営コンサルタント

兵庫県神戸市出身。慶應義塾大学経済学部卒業。3児の父。

高校三年生まで「理系」として過ごすも、自身の理系としての将来に魅力を感じなくなり、好きだった数学で受験が可能な経済学部に進学。大学生活では飲食業のアルバイトで「商売」の面白さに気付き調理師免許を取得するまでのめり込む。

卒業後、株式会社船井総合研究所にて中小企業の経営コンサルティング業務(メインクライアントは飲食業、保育サービス業など)に従事。日本全国への出張や上海子会社でのプロジェクトマネジメントなど1年で休みが数日という日々を過ごす。

株式会社日本総合研究所(三井住友FG)に転職し、スタートアップ支援、新規事業開発支援、業務改革支援、ビジネスデューデリジェンスなどの中堅~大企業向けコンサルティング業務に従事。

その後、事業承継・再生案件において保育所運営会社の代表取締役に就任し、事業再生を行う。賞与未払いの倒産寸前の状況から4年で売上2倍・黒字化を達成。

現在は、再建企業の取締役として経営企画業務を担当する傍ら、経営コンサルタント×経営者の経験を活かして、経営の「見える化」と「やるべきごとの言語化」と実行の伴走支援を行うコンサルタントとして活動している。

【パーソナリティ】

倉増 京平(くらまし きょうへい)

ティネクト株式会社 取締役 / 株式会社ライフ&ワーク 代表取締役 / 一般社団法人インディペンデント・プロデューサーズ・ギルド 代表理事

顧客企業のデジタル領域におけるマーケティングサポートを長く手掛ける。新たなビジネスモデルの創出と事業展開に注力し、コンテンツマーケティングの分野で深い知見と経験を積む。

コロナ以降、地方企業のマーケティング支援を数多く手掛け、デジタル・トランスフォーメーションを促進する役割を果たす。2023年以降、生成AIをマーケティングの現場で実践的に活用する機会を増やし、AIとマーケティングの融合による新たな価値創造に挑戦している。

ご視聴登録は こちらのリンク からお願いします。

(2025/7/14更新)

【バックナンバー】

【大学探訪記 Vol.12】R社に就職が決まってしまう大学生とは

【大学探訪記 Vol.11】監視カメラの画像から、街における「人の挙動」を人工知能で明らかにする

【大学探訪記 Vol.10】池の水を少し汲めば、その池に住む生物がわかる。そんな魔法のような話、あるんでしょうか?

【大学探訪記 Vol.9】1年に13万件ある日経新聞の記事を、人工知能の一分野「機械学習」によって分類・分析する。

【大学探訪記 Vol.8】雲とチリの相互作用を、スーパーコンピュータで再現する。

【大学探訪記 Vol.6】スーパーコンピュータ「京」で社会のしくみを解き明かす

【大学探訪記 Vol.5】銀幕スターを通じて「戦後の日本人」を解き明かす

【大学探訪記 Vol.4】ベトナムの人材育成を支援したい!と、ベトナムに単身渡る女子大生

【大学探訪記 Vol.3】プロ野球に統計学を適用するとどうなるか?

【大学探訪記 Vol.2】1本の木を植えるとどんだけ気温が下がるのか?

【大学探訪記 Vol.1】東大のNicogoryというスタートアップを訪ねました