人間は地球上の他の動物と異なり、現在は「ホモ・サピエンス」というたった一種しか存在しません。「当たり前じゃないか」という方もいるかもしれませんが、実は当たり前ではないのです。

人間は地球上の他の動物と異なり、現在は「ホモ・サピエンス」というたった一種しか存在しません。「当たり前じゃないか」という方もいるかもしれませんが、実は当たり前ではないのです。

人間は現存する「ホモ・サピエンス」以外にもネアンデルタール人と知られる「ホモ・ネアンデルターレンシス」や北京原人として知られる「ホモ・エレクトゥス」など、私達によく似た「ヒト」が数多く存在したことが既に知られています。

しかし、2015年現在、ホモ・サピエンス以外のヒトは全て絶滅してしまい、残るは我々だけです。

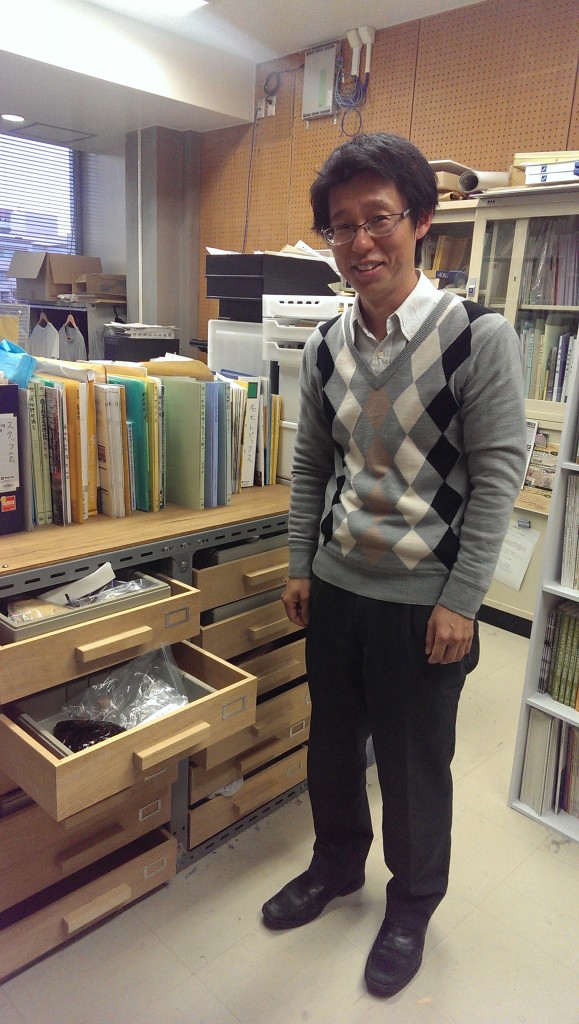

なぜ、ヒトはホモ・サピエンスのみが生き残ったのか?それに科学的に迫る先生が居ます。名古屋大学 名古屋大学博物館の門脇誠二先生です。

−人類進化と、農業の起源について研究をしているということをお聞きしました。

そうです。現代社会は、ヒトという生物学的な種と、ヒトが創りだした経済によって回っています。ヒトという種族の起源と、経済の起源たる農業を研究することは、重要な事です。

−どのようにして研究を進めているのですか?

文字が発明されて以降の「歴史時代」と異なり、記録が全く存在しない「先史時代」の研究なのでフィールドに出て、証拠を発掘するしかありません。

また、人間の起源も主な農業の起源も日本ではないので、この地図にあるように、西アジア(中近東、中東)に、1997年から、20年近く行っています。

(画像:http://www.num.nagoya-u.ac.jp/outline/staff/kadowaki/laboratory/research/west_asia.html)

(画像:http://www.num.nagoya-u.ac.jp/outline/staff/kadowaki/laboratory/research/west_asia.html)

人間はアフリカの亜熱帯で生まれ進化した生物で、特徴は、2本足で立つ、道具を使うなどありますが、その他の明確な特徴は、分布域が異常に広いということです。

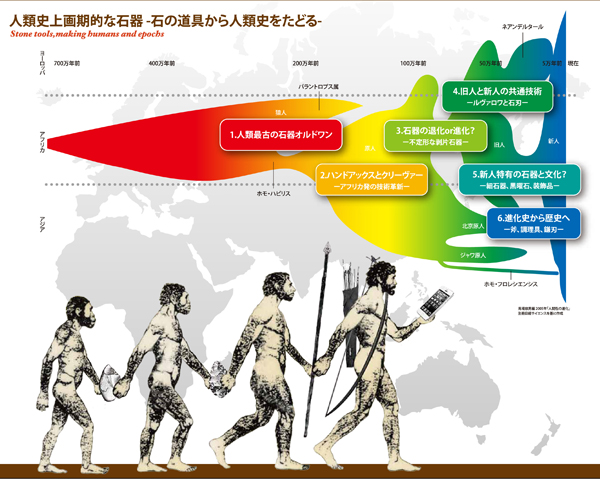

ただ、下の図を見ていただくと、アフリカからは実は様々な古代型の「ヒト」、いわゆる原人や旧人が広がっていったが、全て絶滅してしまった。いま存在しているのは、一番右に大きく広がっている「新人」、すなわち我々ホモ・サピエンスだけです。

見てください、ジャワ原人やホモ・フロレシエンシスなどは途中で線が切れている。これは絶滅したことを示しています。

(画像:http://www.num.nagoya-u.ac.jp/outline/staff/kadowaki/laboratory/research/human_evolution.html)

人間も、真の意味で多様性に富んでいた。人間にも種類が沢山いたのに、いなくなってしまったのです。なぜ1種しかいなくなってしまったのか?が非常に興味深いところです。

−我々現生人類と、他の人類、例えばネアンデルタール人などが戦った結果、我々だけが生き残ったと考えて良いのでしょうか?

ネアンデルタール人とホモ・サピエンスが戦った、という説も、もちろんあります。ただ、遺跡から矢じりなどが見つかってはいるのですが、人間に刺さっているなど、殺傷行為の証拠は見つかっていないのです。ですから確証はない。私はそこには疑問を持っています。

また、先日Natureに8万年前の南中国にホモ・サピエンスが存在していた、という論文が掲載されました。当時はまだ他の人類もそこにいたでしょう。つまり、ホモ・サピエンスと、他の人類は共存していた可能性もあるのです。

実際、現代人のDNAは2%程度、ネアンデルタール人由来と言われています。ホモ・サピエンスの少なくとも一部はネアンデルタール人とは普通に共存していた可能性が高いのです。

−ホモ・サピエンスが滅ぼしたのでなければ、なぜ他の人類は滅びたのでしょう?

まだ、仮説の域を出ていません。が、ネアンデルタール人については次のようなことを考えています。

1.地球の寒冷化の影響で、人口がそれほど増やせなかった。

2.ネアンデルタール人は体が大きく、一日に必要なカロリーが3000〜6000キロカロリーほどあった。その分食料を多く必要とする。

現代人、例えば日本人は1日2000〜2500キロカロリーほどあれば、体を維持できますから、今のホモ・サピエンスのほうが食糧難に強いと言えます。また、逆に体が小さすぎると脳のサイズを確保できず、知能が発達しない。

そう考えると、ホモ・サピエンスは脳のサイズと、体のサイズがちょうどよかったと考える事もできるでしょう。

−ホモ・サピエンスだけが特別に優秀だった、ということではないのですね?

そうですね。ホモ・サピエンスは最初から特別なのか、と言われれば、私は懐疑的です。ネアンデルタールと同時代のホモ・サピエンスは、矢じりや槍の穂先などの研究からも、特別優れていたとする証拠はありません。

(画像:http://www.num.nagoya-u.ac.jp/outline/staff/kadowaki/laboratory/research/human_evolution.html)

ホモ・サピエンスがもつ技術優位性のみが、他の人類を滅ぼした原因とする説は、疑わしいですね。

−なるほど、いろいろな既成概念が、科学的検証で覆りそうですね…。ところで考古学、という文系と理系の中間の学問を志すようになったのは、なぜなのでしょう?

私は北海道の函館出身なのですが、ちょうど実家の周りが縄文時代の遺跡でした。古代の人の道具などを自分で見つけて調べることができるという環境にいたことの影響は大きかったと思います。

私は文学部出身なのですが、大学でたまたま西アジアの調査、考古学、石器、土器に親しんでいる研究室に縁があり、そのまま今の研究までつながっている、という感じです。

私は皆、自分のルーツを正確に知るべきと思っています。

人は皆、自分は特別だと思いたいものです。時にその欲求は、歴史をプロパガンダとして、歪められることもあります。でも、それはあるべき姿ではありません。できるだけ自分たちの歴史や由来を客観的に、科学に根ざした目で見ることは大切なのではないでしょうか。

人間に適した社会をつくるために、もっと人間の深い理解のために、人間のルーツを明らかにする学問は大きく貢献すると思います。

−門脇先生、ありがとうございました! ご興味のある方は名古屋大学博物館、門脇誠二研究室までお問い合わせ下さい。

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、

メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

【バックナンバー】

【大学探訪記 Vol.20】地球に隕石が飛んできているからそれ調べてるんですけど何か?

【大学探訪記 Vol.19】伊勢神宮のネットワークを駆使し、地域おこしを実現する。

【大学探訪記 Vol.18】これからどのように働くべきか?を真剣に考える型破りなゼミがあった。

【大学探訪記 Vol.17】「石がどのようにできたのか」という究極の疑問に解を出す。

【大学探訪記 Vol.16】慶応大学で最も特徴のあるゼミの一つ「牛島ゼミ」の秘密を聞いた

【大学探訪記 Vol.15】起業イベントで出会う大学生ってどんな人か?

【大学探訪記 Vol.14】建築材料ならお任せ!俺たちコンクリート研究チーム。

【大学探訪記 Vol.13】ビルやダムなどの巨大なコンクリート構造物を長持ちさせるにはどうしたら良いのか?

【大学探訪記 Vol.12】R社に就職が決まってしまう大学生とは

【大学探訪記 Vol.11】監視カメラの画像から、街における「人の挙動」を人工知能で明らかにする

【大学探訪記 Vol.10】池の水を少し汲めば、その池に住む生物がわかる。そんな魔法のような話、あるんでしょうか?

【大学探訪記 Vol.9】1年に13万件ある日経新聞の記事を、人工知能の一分野「機械学習」によって分類・分析する。

【大学探訪記 Vol.8】雲とチリの相互作用を、スーパーコンピュータで再現する。

【大学探訪記 Vol.6】スーパーコンピュータ「京」で社会のしくみを解き明かす

【大学探訪記 Vol.5】銀幕スターを通じて「戦後の日本人」を解き明かす

【大学探訪記 Vol.4】ベトナムの人材育成を支援したい!と、ベトナムに単身渡る女子大生

【大学探訪記 Vol.3】プロ野球に統計学を適用するとどうなるか?

【大学探訪記 Vol.2】1本の木を植えるとどんだけ気温が下がるのか?

【大学探訪記 Vol.1】東大のNicogoryというスタートアップを訪ねました