図鑑やテレビ番組で「昔の海のようす」を復元した画像を見たことがある方は疑問に思ったことはないでしょうか。

「なぜ昔の生き物はへんなかたちをしているのか?」

(http://www.artinaid.com/2013/04/energias-fosiles/)

確かにグロテスクであったり、今の生き物とあまりにも姿形が異なるその外形は、「現代と昔は違うのだな」と我々に思わせてくれます。

そんな素朴な疑問を、研究の対象としている先生がいます。新潟大学の椎野勇太先生です。

椎野先生は古代の生物の形態を調査研究することで、その生物としての機能、環境への適応の度合い、ひいては生物の大繁栄や大量絶滅の謎を解き明かそうとしてます。

−椎野先生は昔の生物の形態を研究しているとうかがいました。

はい、私は「腕足動物」を通じて、古代生物の形態を研究しています。「機能形態学」と呼ばれる分野です。

−腕足動物、とはあまり聞いたことのない名前ですが……

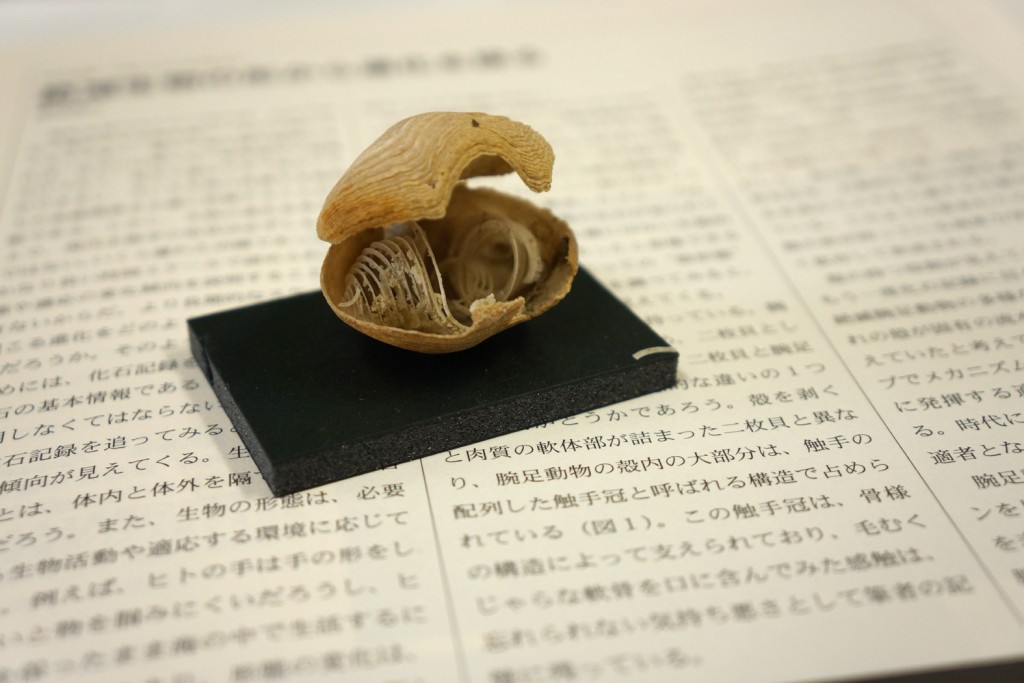

あまり図鑑などには載っていないですね(笑)、これを見てください。

−貝……のように見えますが、変な形ですね。

これが「腕足動物」です。貝ではありません。例えばこう考えて下さい。貝とミミズは違う生き物ですよね?貝と腕足動物もそんな関係です。貝とは血縁がなく、別物なのです。

特徴として、貝は自分で水を吸ったり吐いたりしてその中のプランクトンなどの餌を取ることができますが、腕足動物はそういうことはあまりできません。自分でほとんど動けないんです。

−動けない生き物が、どうやって餌を取るのでしょう?

腕足動物は、殻の口を少し開いて海底に横たわっています。そして自分の周りの水が動くと、殻の中に水が流れ込んでくる。その中に含まれるプランクトンなどを、殻の内側のフィルタでこしとって食べるんです。

これを見て下さい。

この生物の化石は腕足動物の一種ですが、よく見ると殻の中に渦巻状のものがあります。ここにくっついている軟体部がフィルタになって、水の中の餌を取っているんです。

自分で動けないので恐ろしく「受け身」の生物なんです。

−動物が受け身というのも何かヘンですね(笑)

そうなんです。かれらはいかに動かずに餌を取ることができるかを追求している生活様式なのかもしれません。超ナマケモノなんですよ。(笑)とにかくやる気がない。

二枚貝のように自分で水を取り込まない、ということは、まわりの水流をいかに効率よく自分の中に取り込むかが重要なわけです。

だから、この殻の形は「合理的に自分の中に水を取り込む形」になっていてもおかしくありません。

−なるほど、たしかにそうですね。

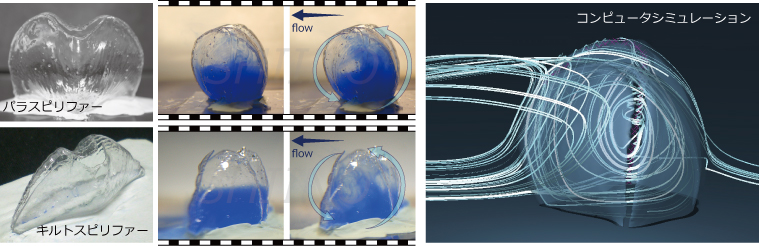

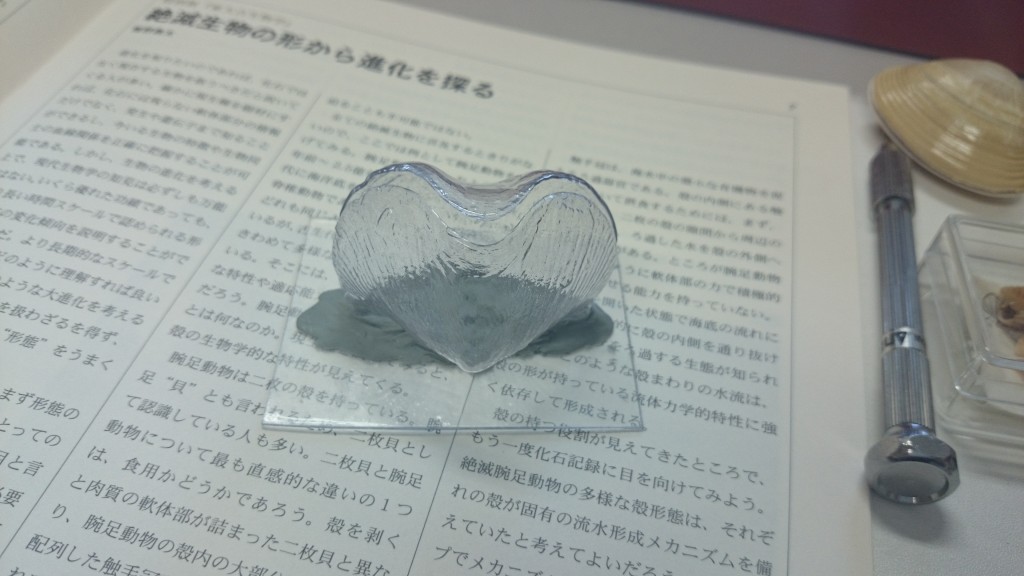

そこで、この殻の形を一種の「構造物」と見て、周りの水がどのように動くか、水槽実験とシミュレーションをしてみることにしました。

殻をCTスキャンしたのが、この模型です。

インクを注入した模型を水槽において水を流して水流がどのようになるかを調べました。

すると殻の中で水流がうまくフィルタの形にそって渦を巻くことがわかりました。コンピュータシミュレーションでも同じ流れが再現できました。

(https://sites.google.com/site/cvyshiino/kenkyu-gaiyo/wanzudongwuyixingtainimimeraretajinengxing 一部改変)

やはり、殻の形はうまく餌を取ることができるように最適化されている、というわけです。

−うまく怠けるためのカタチ、というわけですね……

そうです。ですが腕足動物は「古生代」という時代に大きく繁栄しましたが、現代には僅かな種類を残すのみとなっています。

当然、彼らはなぜ急にその数を減らしてしまったのか?という疑問が出ます。大変興味深い謎です。

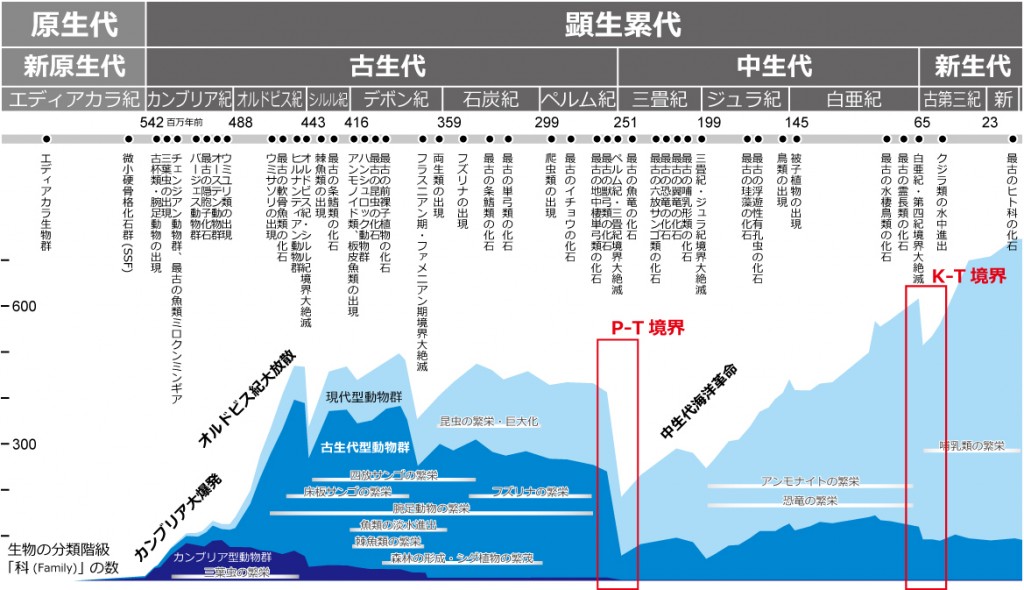

これを見て下さい。

(画像出典:『東大古生物学―化石からみる生命史』の古生物年表を一部改変 境界の赤枠は安達が挿入)

腕足動物の殆どは古生代の末期、P-T境界に姿を消しました。ペルム紀と三畳紀の間には、史上最大の生物絶滅があったのです。

これは、恐竜が絶滅したと言われるK-T境界よりも遥かにインパクトが大きいイベントでした。

ただ生き残った腕足動物もいました。一体絶滅した種と、生き残った種で何が違ったのか?

既に絶滅した種を調査し、生き残った種と比較して、普遍的な何かの共通点を見つけることができれば、形態を通じ適応を軸として、進化の本質を発見できるかもしれません。

これは大変に大きな可能性を秘めているテーマです。

−ところでなぜ椎野先生は「腕足動物」の研究の道に進まれたのですか?

実は、幕張メッセなどでやっていた「大恐竜博」なんかによく行っていたんです。幼少の頃から恐竜が大好きでして……。

幼稚園の頃から先生に「恐竜がやりたい」と言っていたようなんです。幼稚園の先生から「それは考古学だね」と言われて、考古学を志すようになりました。

ただ、中学生の時に困ったことがおきました。私は理系に進みたかったのに、考古学は文系なんです。

進路を先生に相談したら「恐竜は考古学じゃなくて、理系の古生物学だよ」と言われて、「よかった〜」とホッとしたのを覚えています。

そして大学へ進んだんですが、卒論は実は腕足動物ではなく、指導教官が研究していた三葉虫に関するものだったんです。

先生から「古生物に進むなら、フィールドワークができないとダメだ」と言われたので、宮城県の山を歩いて地質調査をしながら、ペルム紀の地層を発掘してました。

先生から「三葉虫が出るまで帰ってくるな」と言われましてね……。

でも、掘っても掘っても三葉虫が出てこない。本当に困りました。

でも、今考えれば当たり前なんです。ペルム紀末期にはほとんど三葉虫は絶滅寸前で、数が減っています。三葉虫が繁栄したのはカンブリア紀。もっと古い地層を掘らないと、三葉虫をたくさん集めることは難しいんです。

その代わり大量に出てきたのが腕足動物です。これは腕足動物の中でもペルム紀に繁栄したグループで、これに似たやつがゴロゴロ出てくるわけです。

最初は「なんで片方の殻だけの貝が異常に出てくるんだろう」と思ってました。実はこれ、片方じゃなくて、内側に凹んだ殻がかぶさっている腕足動物で、これがそのままの形なんです。

あるとき指導教官が「この化石、なんでウラとオモテが違うの?」と素朴な疑問を投げかけまして、そこから腕足動物に興味を持ちました。

標本が少ない化石は貴重なので、手荒なことができないのですが、腕足動物は日本で発掘できて、とにかく標本が多いので、切ったり砕いたり遠慮なくできます。だから研究がしやすい、ということもあります。

−フィールドワークと、偶然の産物が今の研究なのですね。

そうです。(笑)

−椎野先生、ありがとうございました!研究にご興味のある方はこちらからコンタクトをお取り下さい。

ティネクト(Books&Apps運営会社)提供オンラインラジオ第6回目のお知らせ。

<本音オンラインラジオ MASSYS’S BAR>

第6回 地方創生×事業再生

再生現場のリアルから見えた、“経営企画”の本質とは【ご視聴方法】

ティネクト本音オンラインラジオ会員登録ページよりご登録ください。ご登録後に視聴リンクをお送りいたします。

当日はzoomによる動画視聴もしくは音声のみでも楽しめる内容となっております。

【今回のトーク概要】

- 0. オープニング(5分)

自己紹介とテーマ提示:「地方創生 × 事業再生」=「実行できる経営企画」 - 1. 事業再生の現場から(20分)

保育事業再生のリアル/行政交渉/人材難/資金繰り/制度整備の具体例 - 2. 地方創生と事業再生(10分)

再生支援は地方創生の基礎。経営の“仕組み”の欠如が疲弊を生む - 3. 一般論としての「経営企画」とは(5分)

経営戦略・KPI設計・IRなど中小企業とのギャップを解説 - 4. 中小企業における経営企画の翻訳(10分)

「当たり前を実行可能な形に翻訳する」方法論 - 5. 経営企画の三原則(5分)

数字を見える化/仕組みで回す/翻訳して実行する - 6. まとめ(5分)

経営企画は中小企業の“未来をつくる技術”

【ゲスト】

鍵政 達也(かぎまさ たつや)氏

ExePro Partner代表 経営コンサルタント

兵庫県神戸市出身。慶應義塾大学経済学部卒業。3児の父。

高校三年生まで「理系」として過ごすも、自身の理系としての将来に魅力を感じなくなり、好きだった数学で受験が可能な経済学部に進学。大学生活では飲食業のアルバイトで「商売」の面白さに気付き調理師免許を取得するまでのめり込む。

卒業後、株式会社船井総合研究所にて中小企業の経営コンサルティング業務(メインクライアントは飲食業、保育サービス業など)に従事。日本全国への出張や上海子会社でのプロジェクトマネジメントなど1年で休みが数日という日々を過ごす。

株式会社日本総合研究所(三井住友FG)に転職し、スタートアップ支援、新規事業開発支援、業務改革支援、ビジネスデューデリジェンスなどの中堅~大企業向けコンサルティング業務に従事。

その後、事業承継・再生案件において保育所運営会社の代表取締役に就任し、事業再生を行う。賞与未払いの倒産寸前の状況から4年で売上2倍・黒字化を達成。

現在は、再建企業の取締役として経営企画業務を担当する傍ら、経営コンサルタント×経営者の経験を活かして、経営の「見える化」と「やるべきごとの言語化」と実行の伴走支援を行うコンサルタントとして活動している。

【パーソナリティ】

倉増 京平(くらまし きょうへい)

ティネクト株式会社 取締役 / 株式会社ライフ&ワーク 代表取締役 / 一般社団法人インディペンデント・プロデューサーズ・ギルド 代表理事

顧客企業のデジタル領域におけるマーケティングサポートを長く手掛ける。新たなビジネスモデルの創出と事業展開に注力し、コンテンツマーケティングの分野で深い知見と経験を積む。

コロナ以降、地方企業のマーケティング支援を数多く手掛け、デジタル・トランスフォーメーションを促進する役割を果たす。2023年以降、生成AIをマーケティングの現場で実践的に活用する機会を増やし、AIとマーケティングの融合による新たな価値創造に挑戦している。

ご視聴登録は こちらのリンク からお願いします。

(2025/7/14更新)

【バックナンバー】

【大学探訪記 Vol.24】研究テーマは「ネットがあるから、現実の行動が変わる。」

【大学探訪記 Vol.23】恐竜「トリケラトプス」の本当の姿を追求する先生がいた。

【大学探訪記 Vol.22】コスプレの研究をする大学の先生がいた。

【大学探訪記 Vol.21】人間は、なぜ1種しか地球上に存在しないのか?という疑問に迫る。

【大学探訪記 Vol.20】地球に隕石が飛んできているからそれ調べてるんですけど何か?

【大学探訪記 Vol.19】伊勢神宮のネットワークを駆使し、地域おこしを実現する。

【大学探訪記 Vol.18】これからどのように働くべきか?を真剣に考える型破りなゼミがあった。

【大学探訪記 Vol.17】「石がどのようにできたのか」という究極の疑問に解を出す。

【大学探訪記 Vol.16】慶応大学で最も特徴のあるゼミの一つ「牛島ゼミ」の秘密を聞いた

【大学探訪記 Vol.15】起業イベントで出会う大学生ってどんな人か?

【大学探訪記 Vol.14】建築材料ならお任せ!俺たちコンクリート研究チーム。

【大学探訪記 Vol.13】ビルやダムなどの巨大なコンクリート構造物を長持ちさせるにはどうしたら良いのか?

【大学探訪記 Vol.12】R社に就職が決まってしまう大学生とは

【大学探訪記 Vol.11】監視カメラの画像から、街における「人の挙動」を人工知能で明らかにする

【大学探訪記 Vol.10】池の水を少し汲めば、その池に住む生物がわかる。そんな魔法のような話、あるんでしょうか?

【大学探訪記 Vol.9】1年に13万件ある日経新聞の記事を、人工知能の一分野「機械学習」によって分類・分析する。

【大学探訪記 Vol.8】雲とチリの相互作用を、スーパーコンピュータで再現する。

【大学探訪記 Vol.6】スーパーコンピュータ「京」で社会のしくみを解き明かす

【大学探訪記 Vol.5】銀幕スターを通じて「戦後の日本人」を解き明かす

【大学探訪記 Vol.4】ベトナムの人材育成を支援したい!と、ベトナムに単身渡る女子大生

【大学探訪記 Vol.3】プロ野球に統計学を適用するとどうなるか?

【大学探訪記 Vol.2】1本の木を植えるとどんだけ気温が下がるのか?

【大学探訪記 Vol.1】東大のNicogoryというスタートアップを訪ねました